오늘은 2023년 건축기계설비기술사 시험에 출제된

마이크로그리드(Microgrid) 정책이 기존 신재생에너지 보급사업과 어떤 차별점을 가지는지에 대해 정리해보겠습니다.

두 정책 모두 재생에너지 확대를 지향하지만,

운영 방식, 정책 목표, 적용 범위, 시스템 통합성에서

근본적인 차이를 보입니다.

기존 신재생에너지 보급사업이란?

정부가 2000년대 초부터 추진해온 대표적인 사업으로,

태양광, 풍력, 연료전지 등 재생에너지 설비를 설치하는 데 필요한 비용을 지원해주는 정책입니다.

- 대표사업 :

- 주택지원사업 (태양광 3kW 보조금 지원 등)

- 지역지원사업 (지자체 공공건물 태양광 보급 등)

- 건물지원사업 (학교, 상가, 공동주택에 설치 지원)

- 중점 : “설비 설치 자체”에 초점

- 운영 : 생산된 전기는 한전에 계통연계 또는 자가소비

이 정책은 설비 보급률은 높였지만,

에너지 저장·제어·운영 측면은 미흡하다는 한계가 존재했습니다.

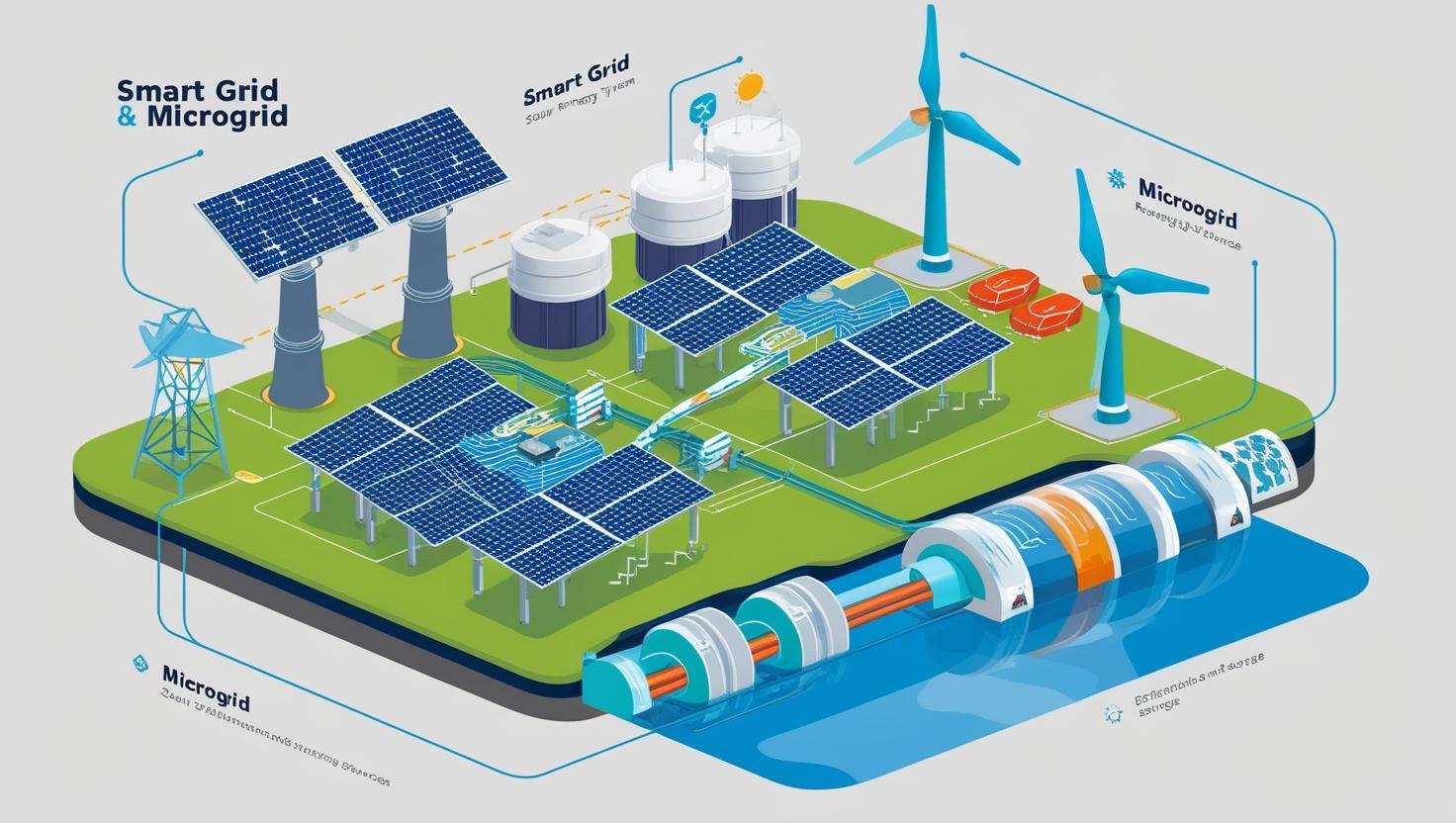

마이크로그리드 정책이란?

마이크로그리드 정책은

재생에너지 설비 + 에너지저장장치(ESS) + 에너지관리시스템(EMS)를 하나의 시스템으로 통합해 자립형 에너지 운영이 가능하도 록 하는 고도화된 정책입니다.

- 핵심 키워드 : 자급자족, 독립운전, 분산형 전원 체계

- 적용 대상 : 에너지 자립섬, 군부대, 공공시설 단지, 국가산단 등

- 대표사업 :

- 에너지자립섬 조성사업

- 스마트그리드 실증단지

- 분산에너지 특별법 시범지구

두 정책의 핵심 차이점

신재생에너지 보급사업과 마이크로그리드 정책의 차이점을 비교해보면 다음과 같습니다.

| 구분 | 신재생에너지 보급사업 | 마이크로그리드 정책 |

| 초점 | 재생에너지 설비 설치 | 설비 + 저장 + 제어 + 독립운영 |

| 구성요소 | 태양광, 풍력 위주 | 태양광 + ESS + EMS + DR |

| 운영방식 | 전력 생산 후 계통 연계 | 자체 운영 가능 (독립운전) |

| 기술요소 | 단순 발전 중심 | 제어, 통합관제, 스마트제어 |

| 정책목표 | 보급률 향상 | 에너지 자립, 안정성 확보 |

| 적용범위 | 개별 가구, 공공건물 | 단지, 마을, 도시형 시스템 |

| 에너지 흐름 | 일방향 (발전 → 소비 or 계통연계) | 양방향 (발전 ↔ 저장 ↔ 수요제어) |

좀 더 이해하기 쉽게 비유해보자면

기존 보급사업이

‘지붕에 태양광 패널을 얹어 전기를 만드는 것’에 그쳤다면,

마이크로그리드는

그 전기에 맞는 배터리(ESS), 에너지 AI관리사(EMS), 유사시 독립운영 기능까지

모든 시스템이 유기적으로 작동하는 에너지 자립 마을을 만드는 것입니다.

정리해보자면

기존의 신재생에너지 보급사업은 ‘설비 보급률’ 중심의 공급 정책이었다면,

마이크로그리드 정책은 ‘운영 체계’까지 포함하는 통합형 에너지 정책입니다.

따라서 마이크로그리드는

단순히 태양광 모듈을 얹는 차원을 넘어,

에너지 저장, 효율적 분산, 스마트 제어, 위기 대응까지 가능한

차세대 분산전원 기반의 시스템 설계이자, 지속가능한 지역 에너지 전략으로 작동하고 있는 것입니다.